考えられる主な疾患

-

- 感染性腸炎(細菌性・ウイルス性)

- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)

- 過敏性腸症候群(IBS)

- 甲状腺機能亢進症 など

必要となる検査

-

- 血液検査

- 便培養検査・便潜血検査

- 大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

下痢は、感染性腸炎(ウイルス性・細菌性)から、過敏性腸症候群(IBS)などの機能性疾患、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患まで、さまざまな病気のサインである可能性があります。

原因により治療法が大きく異なるため、症状が続く場合や、血便・発熱・体重減少を伴う場合は早めの受診が推奨されます。

下痢の頻度・便の性状・持続期間や他の症状の有無によって、適切な検査や受診のタイミングが変わります。

上記に該当する症状がある場合は、自己判断せず医療機関の受診が必要です。

便秘は、食生活の乱れ・水分不足・運動不足・ストレスなどの生活習慣が原因で起こることが多い一方で、大腸がんや甲状腺機能低下症、腎機能障害といった病気が隠れているケースもあります。

排便回数の減少、硬い便、排便困難、残便感などの症状が長く続く場合や、急な便通異常、血便、腹痛、体重減少を伴う場合には、重大な疾患の可能性もあるため、早めの受診・検査が重要です。

当院では、CT検査や大腸カメラを院内で実施可能です。

慢性的な便秘でお悩みの方は、一度これらの検査を受けてみることをおすすめします。

胃痛や胃もたれは、ストレス・食べすぎ・飲みすぎ・生活リズムの乱れなどが原因となることが多い一方で、胃炎・胃潰瘍・胃がんといった病気が背景にあることも少なくありません。

特に、食後の重苦しさ・空腹時の痛み・みぞおちの違和感が続く場合は、ピロリ菌感染や消化器がんの可能性があるため、早期の検査が重要です。

また、急に発症した強い胃痛は、心筋梗塞や大動脈解離など循環器疾患の初期症状であることもあり、注意が必要です。

胃痛や胃もたれが長引く場合や、急激な痛み・圧迫感・冷や汗を伴うような症状がある場合は、消化器・循環器両面からの評価が必要です。

当院では、胃カメラ・エコー・CT・心電図・血液検査をすべて院内で実施可能ですので、気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。

腹痛は、消化器系だけでなく泌尿器系や婦人科系の疾患が原因となることもあり、痛みの部位や性質、持続時間、伴う症状などから適切に原因を見極める必要があります。

とくに、

このように、痛みの位置によって推定される疾患も異なるため、部位別の診察と画像検査による評価が重要です。

また、ストレスや生活習慣の乱れが関与する**機能性腹痛(過敏性腸症候群や便秘)のケースも多く見られます。

腹痛は、放置すると重症化する疾患が隠れている場合もあるため、早めの医療機関受診が推奨されます。

吐き気・嘔吐は、胃腸の異常だけでなく、脳・内耳・循環器・内分泌系など全身のさまざまな疾患が原因となる症状です。ストレスやアルコールの摂取、妊娠初期のつわり、片頭痛に伴うものなども含め、原因は非常に多岐にわたります。

吐き気の原因が胃腸以外にある場合、見逃すと命に関わることもあるため、自己判断せず適切な検査を受けることが重要です。

食欲がわかない、食事の量が減ってきた――こうした食欲不振の状態が数日〜数週間と続く場合、体のどこかに病気が隠れている可能性があります。

精神的なストレスや気分の落ち込みによることもあれば、消化器疾患・内分泌疾患・慢性炎症・がん・感染症など、幅広い原因が考えられます。とくに高齢の方では、「なんとなく食べられない」が深刻な疾患の初発症状であることも少なくありません。

食欲不振が2週間以上続く場合や、体重減少・全身倦怠感・発熱・夜間の寝汗などを伴う場合には、早めの受診と検査が必要です。

胸やけやげっぷは、「胃酸がこみ上げるような感じ」や「喉や胸のあたりが焼けるような感覚」を伴い、多くの場合逆流性食道炎が原因とされています。

とくに食後に悪化したり、横になると症状が強くなる場合は注意が必要です。

また、「喉の違和感」「声のかすれ」「咳が長引く」といった症状も、逆流性食道炎が関係していることがあります。

炭酸飲料の摂取や早食い、空気の飲み込み(呑気症)による一過性のげっぷは生理的な現象であり、基本的には心配ありません。

しかし、症状が繰り返す・慢性化する・胸やけや咳を伴う場合は、消化器疾患が隠れていることがあるため、医療機関での検査をおすすめします。

腹部膨満感とは、「お腹が張って苦しい」「ガスがたまっている感じがする」「食後にお腹が苦しくなる」といった不快な状態を指します。

原因はさまざまで、消化不良やストレスによる腸の動きの乱れ、ガスの貯留、腸閉塞などの器質的疾患が関係している場合もあります。

このような症状がある場合は、画像検査による評価が必要です。

血便や便潜血陽性は、痔による出血から、大腸ポリープ・大腸がんなどの消化器疾患まで、さまざまな病気のサインとなることがあります。

特に、健康診断で便潜血検査が陽性となった場合は、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)による精密検査が強く推奨されます。

「痔だと思って放置していたら、実はポリープやがんだった」というケースもあるため、早めの受診・検査が安心への第一歩です。

おならの回数が増えたり、お腹にガスがたまる感じが続く場合は、食生活の影響や腸内環境の乱れが原因であることが多いです。

特に、豆類・炭酸飲料・食物繊維の多い食品はガスを発生しやすく、ほとんどは一時的で心配のないケースです。

おならが多いという症状でも、背景に腸の機能異常や疾患が隠れているケースがあります。

意図しない体重減少とは、6か月で元の体重の5%以上が減る状態を指します。

ダイエットをしていないのに体重が減少している場合は、何らかの病気が原因である可能性があるため、早めの受診が大切です。

気になる体重減少がある方は、放置せず一度ご相談ください。

貧血や立ちくらみは、単なる疲れや栄養不足と思われがちですが、体内の出血や慢性疾患が原因となっているケースもあります。

特に女性の場合は月経過多や鉄分不足、中高年では胃・大腸からの出血が原因のことも多く、注意が必要です。

当院では、血液検査・便潜血検査・胃・大腸カメラをすべて院内で実施可能です。

貧血の原因を正確に診断し、根本からの治療を行っています。

立ちくらみや疲労感が続く方は、お気軽にご相談ください。

胸の痛み(胸痛)は、狭心症や心筋梗塞など命に関わる心疾患の可能性がある重要な症状です。特に、運動時や安静時に締めつけられるような痛みを感じる場合は、心電図や心エコー、血液検査などによる早期評価が必要です。

ストレスや不安による過換気症候群(過呼吸)や、姿勢や深呼吸で増減する肋間神経痛など、非心臓性の胸痛もあります。また、若年者の突発的な気胸や、肺疾患に伴う胸膜の異常も見逃せません。

「締めつけられるような胸の痛み」「息を吸うと痛い」「突然の片側の胸の痛み」など、気になる症状がある方は早めにご相談ください。

動悸とは、「心臓がバクバクする」「脈が飛ぶように感じる」など、心拍の異常な自覚症状のことです。緊張やストレス、過労、カフェインの摂取などが原因で一時的に起こることもありますが、不整脈や甲状腺疾患、貧血などの病気のサインである可能性もあるため注意が必要です。

最近ではスマートウォッチ(Apple Watchなど)で不整脈を指摘されて受診される方も増えています。心房細動などの早期発見につながるケースもあり、医療機関での確認が重要です。

「動悸が急に始まった」「めまいや息切れもある」「安静にしていてもドキドキが続く」といった症状がある場合は、早めにご相談ください。

咳が2週間以上続く場合、「風邪だからそのうち治るだろう」と放置せず、一度医療機関での検査を受けることが大切です。咳の原因は多岐にわたり、肺や気道の炎症・感染症だけでなく、肺がんや心不全、逆流性食道炎、アレルギー性疾患などが隠れていることもあります。

咳が続いて不安な方は、一度医療機関の受診をお勧めします。

「少し動いただけで息が切れる」「呼吸が浅くて苦しい」といった息切れ(呼吸困難)は、加齢や体力低下だけでなく、心臓や肺、血液の病気が隠れていることもあります。

また、胸の締め付け感や圧迫感を伴う息切れは、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患のサインである可能性があり、注意が必要です。

息切れの原因は肺・心臓・血液・内分泌など多岐にわたります。なかでも狭心症や心不全、肺炎・肺がんなど、命に関わる疾患が背景にあるケースもあり、早期の鑑別と対応が重要です。

「年のせい」や「疲れのせい」と自己判断せず、息切れや胸部の圧迫感を感じた際は、お早めに医療機関を受診してください。

日中の強い眠気は、単なる睡眠不足や疲労だけでなく、睡眠障害や内科的・精神的な疾患が原因で起こることがあります。「十分に寝たのに眠い」「仕事中や運転中に眠気に襲われる」「会話中に意識が遠のく」といった場合は、専門的な検査が必要です。

中でも代表的な原因が、睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。これは睡眠中に何度も呼吸が止まり、深い睡眠が妨げられることで、日中の眠気や集中力低下、居眠り運転のリスクを高める重大な疾患です。

日中の眠気が続く背景には、睡眠障害・生活習慣病・精神的ストレスなど、さまざまな要因が隠れている可能性があります。特に「いびきが大きい」「起床時に頭痛がある」「スマートウォッチで睡眠異常を指摘された」方は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性も高く、専門的な評価が必要です。

当院では、睡眠医療に精通した医師による診療のもと、簡易検査や在宅型PSG検査、必要に応じた血液検査・心電図も含めた総合的な評価が可能です。日中の眠気でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

血圧が高い状態(高血圧)は、多くの場合、自覚症状がないまま進行します。しかし、放置すると心臓や脳、腎臓に負担がかかり、脳卒中・心筋梗塞・心不全・腎不全など命に関わる合併症を引き起こすリスクが高まります。

健康診断で「血圧が高い」と言われた方、家庭での測定で上が140mmHgを超えることが多い方は、生活習慣の見直しや医学的な評価が必要です。特に、日常的な問診に加え、食事内容・塩分摂取量・運動習慣の評価が重要です。これらの情報は、今後の治療方針を決める上での基礎となります。

高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれ、症状がなくても体にダメージを与え続けます。だからこそ、定期的な血圧測定と早期の生活改善・治療介入が非常に重要です。

「健診で高血圧を指摘された」「朝だけ血圧が高い」「頭痛がする」「家族に高血圧の人がいる」といった場合は、一度医療機関で評価を受けましょう。

当院では、血圧管理・合併症の検査・生活習慣のアドバイスに加え、管理栄養士による個別の栄養指導も実施しており、患者さん一人ひとりに合わせた食生活の改善・指導を行っています。

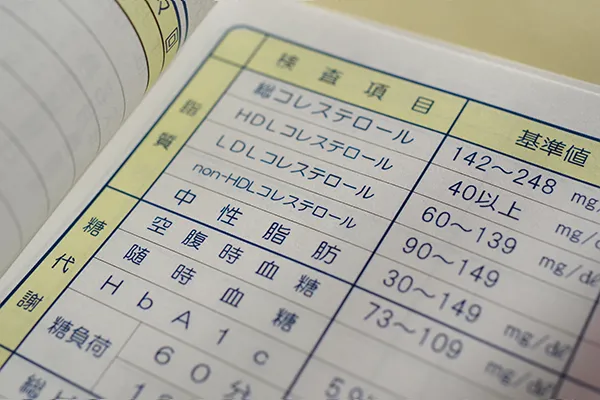

LDLコレステロール(悪玉コレステロール)は、血管の壁に付着して動脈硬化を進行させる原因となります。自覚症状がないまま進行し、心筋梗塞・脳梗塞・閉塞性動脈硬化症など、命に関わる重大な疾患を引き起こすリスクが高まります。

健康診断で「LDLコレステロールが高い」と指摘された方は、まず食事・運動・生活習慣の見直しが基本となりますが、それだけで改善しないケースも多く、医師による評価と継続的な管理が重要です。

「LDLコレステロールが高いと健診で指摘された」「生活を改善しても数値が下がらない」「動脈硬化による病気が心配」といった方は、ぜひ一度ご相談ください。

当院では、循環器・内科専門医による総合的な評価に加え、管理栄養士による個別の栄養指導も実施しています。将来的な心筋梗塞・脳梗塞の予防のためにも、早期の受診と継続的な管理をおすすめします。

空腹時血糖やHbA1c(ヘモグロビンA1c)の数値が高い場合、糖尿病や糖尿病予備群の可能性があります。糖尿病は、初期には症状が出にくい一方で、放置すると網膜症・腎症・神経障害・心筋梗塞・脳梗塞など重篤な合併症を引き起こすリスクがあります。

「健診でHbA1cが6.0以上だった」「空腹時血糖が110mg/dLを超えていた」といった方は、早期に正確な評価と生活習慣の見直しが必要です。

「血糖値が高めと指摘された」「HbA1cが基準を超えていた」「最近体重が減ってきた・喉が渇く・尿の回数が多い」などの症状がある方は、糖尿病の初期兆候かもしれません。

当院では、血糖・HbA1cの評価から、合併症検査・治療計画の立案まで一貫して対応しており、管理栄養士による個別の食事指導も対応可能です。

いびきは、睡眠中に気道が狭くなることで発生する音で、一時的な疲労や飲酒後などに生じることもありますが、慢性的ないびきは睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインである可能性があります。SASは、睡眠中に呼吸が止まる・浅くなることを繰り返す病気で、放置すると高血圧・心疾患・糖尿病・脳血管障害のリスクが高まります。

「いびきがひどいと指摘された」「日中の眠気が強い」「夜中に何度も目が覚める」「起床時に頭が重い」といった方は、睡眠の質が低下している可能性があります。当院では、睡眠時無呼吸症候群の診断からCPAP治療まで対応可能です。循環器・消化器・内科の専門医が連携し、全身の健康管理をサポートします。お気軽にご相談ください。

足のむくみ(下肢浮腫)は、長時間の立ち仕事や塩分の多い食事などでも起こる一方で、心臓・腎臓・肝臓の病気や、甲状腺機能異常、下肢の静脈疾患などが原因となることもあります。片足だけが腫れる、むくみが急激に出現する、息切れや倦怠感を伴う場合は注意が必要です。

「夕方になると足がパンパンに腫れる」「靴下の跡がくっきり残る」「むくみに加えて息切れや疲れやすさがある」などの症状は、内臓の機能低下や血流障害のサインかもしれません。当院では、循環器・内科の専門医が原因を丁寧に評価し、適切な治療につなげます。気になる方はお早めにご相談ください。

運動や緊張、カフェイン摂取後などに一時的に脈が速くなるのは正常な生理反応です。しかし、安静時にも脈が速い状態が続く場合や、動悸・息切れ・めまいを伴う場合は、心臓や内分泌の異常など病的な原因が隠れている可能性があります。

「何もしていないのに脈が速い」「急に動悸が起きて苦しくなる」「脈の乱れや息切れ、めまいを感じる」などの症状がある場合は、心臓やホルモンの異常のサインかもしれません。当院では、循環器専門医による診察と、心電図・ホルター・血液検査などの総合的な評価を実施しています。気になる方はお早めにご相談ください。

心雑音とは、聴診時に心音に加えて聞こえる異常音のことです。健康な人にも生理的に雑音が聞こえることがありますが、なかには心臓弁膜症や先天性心疾患などの病的な原因がある場合もあります。

健診やかかりつけ医で「心雑音がある」と指摘された場合は、心臓の構造や機能を詳しく評価する必要があります。

「健診で心雑音を指摘された」「運動時に息切れや胸痛がある」「疲れやすい」といった方は、心臓に異常があるサインかもしれません。特に、症状がある場合は精密な検査が必要です。当院では、心エコー・心電図・ホルター心電図・胸部レントゲンなどを用いた評価と、必要に応じた循環器専門医の診察を受けることができます。ご心配な方はお気軽にご相談ください。

健康診断で「心電図に異常がある」と言われた場合でも、一時的な変化や測定条件による影響のこともあります。しかし、中には不整脈・虚血性心疾患・心筋症などの重大な心疾患のサインである場合もあるため、精密な評価が必要です。

症状がなくても異常が見つかることは珍しくないため、「異常なし」と判断するには専門的な検査が欠かせません。

「健診で心電図異常を指摘された」「不整脈や狭心症の家族歴がある」「動悸や息切れを感じる」などの方は、重大な心疾患の予兆の可能性があります。当院では、循環器専門医による心電図評価、ホルター心電図、心エコーなどによる詳しい検査が可能です。症状のないうちに異常を見つけることで、重症化の予防につながりますので、早めの受診をおすすめします。